耐候板在熱處理時,都要先把鋼加熱到臨界點以上,其目的是使鋼的組織轉變為奧氏體組織,通常把這種加熱轉變過程稱為鋼的奧氏體化。下面以共析鋼為例說明鋼的奧氏體化過程。

1.耐候板的奧氏體化

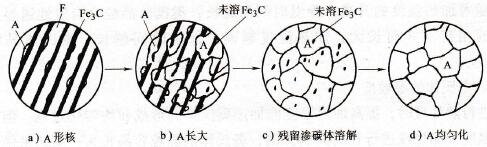

由鐵碳合金相圖可知,共析鋼加熱到臨界點Ac1以上時,其珠光體組織(鐵素體和滲碳體的混合物)將向奧氏體轉變。這一轉變過程是通過形核及晶核長大的過程來進行的,如圖4-4所示。

圖4-4 共析鋼中奧氏體形成過程示意圖

其轉變過程可歸納為以下三個階段:

(1)奧氏體晶核的形成及長大 當共析鋼加熱到Ac1以上時,在鐵素體與滲碳體的相界面上優先形成奧氏體晶核。這是因為相界面上原子排列紊亂,為奧氏體的形核提供了有利條件。奧氏體晶核生成后,它一面與鐵素體相接,另一面與滲碳體相接,通過鐵原子的晶格改變和碳原子的擴散,使奧氏體向鐵素體和滲碳體兩個方向逐漸長大,直至珠光體全部消失為止。

(2)殘留滲碳體的溶解 在鐵素體全部消失后,仍有部分滲碳體尚未溶解。隨著時間的延長,殘留滲碳體繼續向奧氏體中溶解,直至全部消失為止。

(3)奧氏體的均勻化 當滲碳體完全溶解到奧氏體中時,奧氏體中的碳濃度仍是不均勻的。在原來是滲碳體的地方溶碳量較高,原來是鐵素體的地方溶碳量較低,必須繼續保溫一定時間,通過碳原子的擴散,才能使奧氏體中成分均勻化。

因此,耐候板在熱處理加熱時需要一定的保溫時間,這不僅是為了使工件熱透(心部和表面溫度趨于一致),也是為了獲得成分均勻的奧氏體晶粒,以便冷卻后獲得良好的組織和性能。

亞共析鋼加熱到Ac1時,其室溫組織中的珠光體首先轉變成奧氏體,其余的鐵素體隨著加熱溫度繼續升高而不斷向奧氏體轉變,直至加熱溫度超過Ac3后,鐵素體才全部消失,鋼處于奧氏體狀態。過共析鋼的室溫組織是珠光體加二次滲碳體,當加熱到Ac1時,首先是組織中的珠光體轉變成奧氏體,繼續升高溫度,滲碳體將逐漸溶解,直至超過Accm后,才全部轉變為奧氏體狀態。

2.奧氏體晶粒的長大

當珠光體向奧氏體轉變剛剛完成時,奧氏體晶粒是比較細小的。這是由于珠光體內鐵素體和滲碳體的相界面很多,有利于形成數目眾多的奧氏體晶核。但是隨著加熱溫度的升高,保溫時間的延長,奧氏體晶粒會自發地通過晶粒之間的相互吞并而長大,加熱溫度越高,保溫時間越長,奧氏體晶粒越粗大。

3.奧氏體的晶粒度

進行熱處理時,提高加熱溫度能加速奧氏體的形成和均勻化過程,但是在較高溫度下加熱或進行長時間的保溫,奧氏體的晶粒容易長大,其結果使鋼件冷卻后的力學性能降低,特別是沖擊韌度變壞。奧氏體晶粒粗大也是淬火變形與開裂的重要原因。所以在加熱時,如何獲得細而均勻的奧氏體晶粒,是保證熱處理質量的關鍵問題之一。

為了測定耐候板在加熱時的晶粒長大傾向和實際形成奧氏體晶粒的尺寸,用標準晶粒度來作為表示晶粒大小的尺度,標準規定,將加熱到930℃的奧氏體晶粒分為12級:1~4級為粗晶粒度;5~8級為細晶粒度;超過8級為超細晶粒度。圖4-5所示為1~8級的標準晶粒度示意圖。生產上,一般重要的工件進行熱處理時,都要對其奧氏體的實際晶粒度(鋼在具體加熱條件下獲得的奧氏體晶粒大小,稱為奧氏體的實際晶粒)進行金相評級。

一般采用將鋼的實際晶粒大小與圖4-5所示的標準晶粒度等級圖比較,來評定奧氏體實際晶粒的大小。奧氏體的實際晶粒越細小,冷卻后鋼組織的晶粒也越細小,其強度、塑性和沖擊韌度越高。因此,鋼在加熱時,必須嚴格控制加熱溫度和保溫時間,避免出現晶粒長大的現象。

實踐表明,不同成分的鋼,在加熱時,奧氏體晶粒長大的傾向是不同的。通常有兩種情況:一種是鋼的奧氏體晶粒隨溫度的升高會迅速長大,這樣的鋼稱為本質粗晶粒鋼;另一種是鋼的奧氏體晶粒不容易長大,只有加熱到較高溫度(930~950℃)時才急劇長大,這樣的鋼稱為本質細晶粒鋼,如圖4-6所示。

鋼晶粒長大的傾向性,與鋼的脫氧程度有關。沸騰鋼一般都為本質粗晶粒鋼,而鎮靜鋼一般為本質細晶粒鋼。本質細晶粒鋼在一般的熱處理加熱溫度(低于950℃)下,奧氏體晶粒沒有明顯長大,因此需要進行熱處理的零件,一般都采用鎮靜鋼制造。

如果以上知識沒有幫您解決具體的操作問題,可以聯系我們公司技術部門。公司地址:山東聊城高新區長江路東首魯西鋼材市場A區6號

如果您對“耐候板加熱時的組織轉變過程”還有任何疑問?

請致電咨詢24小時免費熱線:0635-8819009,或在線咨詢我們客服

我們公司官方網站: http://www.sdxqg.com [網上預約價格更優惠]